この記事でわかること

工場勤務を辞めたいと思う理由は、人それぞれです。

実際に多くの工場勤務者が、以下の理由で辞めています。

- 単純作業がしんどい

- 体力的にしんどくなってくる

- 残業・休日出勤が多い

- ミスしづらい空気がある

- 衛生面が悪い

- 怪我の恐れがある

- 連帯責任がある

- 給料が低い

- 正当な評価を受けられない

- 夜勤をやりたくない

- 会話が少ない

- 仕事そのものについていけない

工場を退職する理由は多くあり、あなたが工場勤務を辞めたいと思うのは、不思議ではありません。

しかし、いざ「辞めたい」と思っても「本当に辞めてもいいのか」「他の仕事ができるのか」「勤続年数が短くても転職できるのか」といった不安が頭をよぎるでしょう。

この記事では、18年間造船所で働いた筆者の実体験をベースに、工場勤務を辞めたいと感じる具体的な理由を解説します。

あわせて、辞めるべき人の特徴や転職を成功させるための具体的なアクションまでを紹介しています。

きっと、あなたが持つ今の悩みに対する答えが見つかるはずなので、最後までご覧ください。

工場勤務をやめて転職するなら、転職エージェントを利用しましょう。

転職エージェントなら、転職時にさまざまなサポートを受けられます。

以下3社の転職エージェントは、無料で利用可能です。

工場勤務から転職するなら、3社とも登録しておきましょう。

工場勤務を辞めたいと感じる13の理由を実体験込みで紹介

工場勤務を続けていると、さまざまな理由から辞めたいと感じる場面が出てきます。

おもな理由として、以下の13個が挙げられます。

- 単純作業がしんどい

- 体力的にしんどくなってくる

- 残業・休日出勤が多い

- ミスしづらい空気がある

- 衛生面が悪い

- 怪我の恐れがある

- 連帯責任がある

- 給料が低い

- 正当な評価を受けられない

- 夜勤をやりたくない

- 会話が少ない

- 仕事そのものについていけない

これらの理由がどのような悩みなのか、実際に工場で働いた経験をもとに解説していきます。

1.単純作業がしんどい

職種によっては、毎日が同じ作業の繰り返しとなります。

ライン作業に配属されると、1日8時間同じ動作を何百回も続けているでしょう。

たとえば、部品を取り付けるだけの作業を1分間に10個のペースで行うと、1日で4800個もの部品を扱うことになります。

この単調さが精神的な負担となり、人によっては仕事に対するやりがいを見失ってしまうかもしれません。

作業に慣れていない最初の数か月は、新鮮さはあるでしょう。

しかし、慣れてくると時間の流れが異常に遅く感じられるようになります。

筆者

筆者実際、筆者が単純作業を行う日は、何度も時計を見ては「ぜんぜん時間が進んでいない」と痛感させられました。

頭を使わず、ただ目の前にある同じ作業の繰り返しが、苦痛となりしんどさを感じてしまい、辞めたいと思ってしまうわけです。

2.体力的にしんどくなってくる

工場勤務は、体力を消耗する仕事です。

長時間の立ち仕事や重い部品の運搬、不自然な姿勢での作業が続くと、若さからの体力はあっても疲れが出てくるでしょう。

とくに鍛えていないと体力は年齢とともに落ちていき、20代前半では問題なくできていた作業も、3年目になると腰痛や肩こりが慢性化し、朝起きるのがつらくなる日もあります。

30代後半の筆者は、20代にできていた動きはもうできません。

いずれは、休日も疲れを取るだけで終わってしまい、プライベートの時間を充実させられなくなってしまうでしょう。

また、工場内の温度管理も体力に影響します。

職場によっては、夏場は40度を超える環境で作業することもあり、熱中症のリスクと常に隣り合わせです。

とくに、製鉄所やパン工場など熱が出やすい工場では、気温が40度以上になる日があります。

筆者が勤めている造船所は、溶接の熱がこもって40度近い気温になる上に、作業服は長袖長ズボンです。

体力を使う仕事と体力を奪われやすい環境が合わさって、体力的なしんどさを感じて辞めたいと思う人が多く出てしまいます。

3.残業・休日出勤が多い

製造業では納期に追われることが多く、残業や休日出勤が当たり前になっている職場があります。

中には、残業や休日出勤が当たり前になっている工場もあるでしょう。

筆者は、毎日朝の8時から夜の8時まで働いて、土曜日と日曜日も出勤した週が、何度もありました。

結果、給料は多くなっても遊びに行く時間がなくなってしまいます。

残業や休日出勤によって遊びに行く余裕がなくなってしまうと、工場勤務を辞めたいという気持ちが強くなるわけです。

4.ミスしづらい空気がある

ミスが発生してしまうとフォローに時間と人員を取られてしまい、業務の進行が遅れてしまうでしょう。

たとえば、溶接作業では、溶接部の内部を検査する「レントゲン検査」があります。

レントゲン検査で不具合が見つかった場合、溶接した箇所を削り取って再度溶接し直さなくてはなりません。

レントゲン検査での直し作業には熟練者が投入されるため、場合によってはほかの作業現場から人員を引き抜くことになります。

結果として、全体のスケジュールに影響が出てしまうでしょう。

一度のミスで、半日から1日の作業時間が失われることもあり得ます。

これまでに筆者が直してきた作業の中には、丸1日かかった日もありました。

人間である以上ミスはあり得ます。

しかし、ミスを怒られる理不尽さから、辞めたいと感じる人が出てくるわけです。

5.衛生面が悪い

工場の中には、粉塵や化学物質、油などが舞う環境で作業します。

マスクや保護具を着用していても、1日の終わりには鼻の中が真っ黒になる日もあるでしょう。

溶接時に出る粉塵を吸い込みすぎると、肺がやられてまともに呼吸ができないじん肺になってしまいまい、治療では治りません。

今後の人生を左右する可能性があるほど衛生面に問題があるため、退職を考える人が出てくるわけです。

6.怪我の恐れがある

工場勤務では、怪我のリスクと隣り合わせで働くことになります。

工場の設備には、重機械や回転する機械、高温の材料など、危険な要素が職場に多数存在しているからです。

工場では労働災害を防ぐため、以下のような厳しい安全ルールが設けられています。

- 作業前の安全確認

- 保護具の着用

- 危険予知活動

など

しかし、それでも指を挟んだり切ったりする軽い怪我から、骨折や火傷などの重大な事故まで、さまざまなレベルの労災が発生しています。

筆者も、溶接による火傷を何度も経験してきました。

最悪のケースでは、死亡災害にまで発展した事例もあります。

自分自身が痛い目を見たくないから、辞める人が多いわけです。

7.連帯責任がある

工場の現場作業では謎の連綴責任があり、関係ない人まで怒られる場合があります。

たとえば造船所の場合、「本工」と呼ばれる正社員と、「協力会社」と呼ばれる外部の業者からきてもらっている作業員がいます。

協力会社の人間がやらかしたことに対して、本工が怒られるパターンは多いです。

造船所で本工として働いている筆者も、「いや、俺じゃないし・・・」と思いながら怒られたことは、何度もありました。

当事者が怒られるべきところを全員で怒られる連帯責任が嫌になって、工場勤務を辞めた人もいます。

8.給料が低い

工場勤務の給料はほかの職種、とくにオフィスワークと比較すると低い傾向にあります。

令和5年賃金構造基本統計調査によると、20〜24歳の賃金は製造業で207.8千円に対して、情報通信業は243.1千円と30千円(3万円)以上高いです。

55〜59歳になると、製造業の賃金は情報通信業だけでなく金融業や保険業とも大きく差をつけられているようです。

| 業種 | 賃金 |

|---|---|

| 製造業 | 377.5千円 |

| 情報通信業 | 495.2千円 |

| 金融業・保険業 | 460.5千円 |

体を酷使して働いている割には低い収入が、工場勤務を辞めたいと感じる理由となっています。

>>参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査

9.正当な評価を受けられない

工場勤務の多くは、正当な評価を受けられる機会が少ない業種です。

その理由は、製造業は成果や実績が目に見えづらい職種だからです。

本来、評価とは個人の技量や努力を基に評価するべきでしょう。

しかし、ゲームのように「誰がどれくらいの能力を持っているか」や「誰がどれくらいの成績を出しているか」が見えづらい職場です。

また、チーム全体の結果が重視される場合では、どれだけ個人が頑張っても全体の成績が悪いと、頑張った人の成績も下げられてしまいます。

筆者が勤めている造船所では、評価する管理職に現場の技術的な知識がないため、好き嫌いやイメージで評価をつけられている人が多いです。

中には、豊富な技術と知識を持っているにもかかわらず、上司から嫌われているという理由だけで低い評価を受けている同僚もいました。

その嫌われている理由は不明です。

このような主観的で不公平な評価制度に納得できず、モチベーションが下がって工場勤務を辞める人は多くいます。

10.夜勤をやりたくない

24時間体制で稼働している工場は、どうしても夜勤になる場合があります。

これまで日勤だったのが夜勤に切り替わると、生活リズムが乱れてしまうでしょう。

昼に寝る習慣がないと、睡眠不足になってしまい疲れが取れないかもしれません。

日がさして明るいと眠れない人にとっては、苦痛になるでしょう。

また、家族や友人との時間も大幅に制限されます。

夜勤の日は家族が寝静まってから出勤して朝に帰宅するため、コミュニケーションを取る機会が少なくなってしまうでしょう。

休日も体調を整えるために費やしてしまい、遊びに行けず充実した時間を過ごせません。

夜勤手当はありますが、健康や家族との時間を犠牲にしてまで続ける価値があるのか疑問に思う人は出てくるでしょう。

夜勤手当に対する代償が見合っていないと考えた人が、工場勤務を辞めたいと感じるわけです。

11.会話が少ない

工場勤務では一人作業が中心となるため、同僚との会話機会が少なめです。

とくにライン作業や機械操作のような、1人作業で会話はほとんどなく、業務中に人と話すのは以下のような業務連絡程度にとどまります。

- 部品が足りません

- 次の工程に回してください

- 〇〇が終わりました

新しい作業手順の確認や不具合の報告など、仕事に直結する会話はありますが、プライベートな話題や世間話をする機会はほぼありません。

人との交流を重視する人やコミュニケーション能力を活かしたい人なら、向いていないと考えて退職してしまいます。

12.仕事そのものについていけない

工場勤務だけでなく、仕事は覚えるのに時間がかかるものです。

しかし、未熟な段階から1人前の扱いを受ける職場もあります。

その理由は、製造現場では深刻な人手不足が起こっているからです。

人が足りていないために、新人であっても早い段階で熟練者と同じレベルの作業スピードや品質を求められてしまいます。

結果、十分な研修期間もないまま現場に配属され、周囲の期待に応えられずに苦しむでしょう。

筆者自身も、1年目や2年目のときから熟練者並みの扱いを受けていました。

失敗した経験が積み重なると「自分には向いていない仕事だ」と考えてしまい、工場勤務を辞める人が多いです。

工場勤務を辞めた方がいい人の特徴は5つ

紹介したように、工場勤務を辞めたいと感じる理由は人それぞれです。

しかし、中には工場勤務が向いていない人もおられるでしょう。

18年間造船所で勤務した筆者の目線では、以下の5つに当てはまる人は、工場勤務が向いていないかもしれません。

- 単純作業が苦痛になっている

- 仕事の内容に変化が欲しい

- 仕事の成果で評価されたい

- 人との関わりを持ちたい

- 体力が持たない

自分に当てはまる項目があるかチェックしながら、今後のキャリアについて考えてみてください。

1.単純作業が苦痛になっている

工場勤務の多くは、同じ作業の繰り返しです。

毎日同じ作業を何年も続けていると、仕事に対するやりがいを失ってしまうでしょう。

新しい構造の船を作ることになっても、やる音自体は変わらなかったので、とくに目新しさは感じませんでした。

同じ作業だと、工夫して効率化を図る機会や、スキルアップの実感を得る機会は少ないです。

単純作業に得られるものを見出せず苦痛になっている人や、仕事の内容に変化が欲しい人は、違う業種への転職を考えてみましょう。

2.安全な職場で働きたい

工場には機械や重機、化学物質など危険な要素が多く存在しており、常に事故のリスクと隣り合わせで作業を行います。

業種にもよりますが、工場勤務では以下のような重大な災害が発生しやすいです。

- 墜落・転落

- 挟まれ

- 感電

- 熱中症

など

筆者が勤めている造船所では、過去に「どう考えてもアウトだろ」と思うような危険な状況が原因で災害が発生しました。

安全手順を無視した作業や、機械の点検不備による事故など、防げるはずの災害が起こる現場を目の当たりにしたわけです。

また、自分がいくら注意していても、他作業員の不注意やミスが原因で、災害に巻き込まれるケースもあります。

このような環境では精神的なストレスも大きく、毎日無事に帰宅できるか不安になることもあります。

安全面に不安を感じている場合は、オフィスワークや接客業など、物理的な危険が少ない職種への転職を検討してみてください。

3.仕事の成果で評価されたい

前述したとおり、工場勤務では個人の頑張りが直接評価に反映されにくい体質です。

中には、年功序列の色合いが強く、成果主義を求める人には不向きな環境といえます。

筆者が「どれくらい能力を持っていると思われているか」は知りませんが、全体を見ると能力や実績で評価されているとは思えません。

成果で評価されたい場合は、営業職やコンサルタントなど、個人の実績が数値化されやすく評価に直結する職種へ転職するのがいいでしょう。

筆者が勤めている造船所から営業職へ転職した人はいます。

4.人との関わりを持ちたい

工場勤務では作業に集中する時間が長く、同僚とのコミュニケーションが制限されやすいです。

そのため、人とのつながりを求める人にとっては、作業中は孤独を感じやすい職場環境でしょう。

決まったメンバーと顔を合わせるので、広い人間関係を築きにくい環境でもあります。

人との関わりを大切にしたい場合は、接客業や営業職、チームワークが重視される職種へ転職するのがいいでしょう。

ただし、同じ人とばかり顔を合わす分、深い人間関係を築きやすいので、人との関わりであれば狭く深い関係もありです。

5.体力が持たない

工場勤務は長時間の立ち仕事や重い物の運搬、繰り返し動作による身体への負担が大きい職種です。

年齢を重ねるにつれて体力の衰えを感じやすくなり、若い頃と同じペースで働き続けられなくなった人は多くいます。

年齢を重ねたことで体へのダメージが大きくなり、今では腰痛や肩こりに悩まされやすくなりました。

また、徐々に疲れが取れにくくなってしまい、疲れが翌週に持ち越される場合も多いです。

今は大丈夫でも将来的に厳しくなる可能性はあるので、体力に不安があるなら身体への負担が少ない職種への転職を検討してみましょう。

工場勤務を辞めたいと感じたときにとるべき5つのアプローチ

工場での仕事を続けることに疑問を感じ始めたら、衝動的な判断で突然退職するのは避けましょう。

冷静に状況を整理し、段階的に次のようなアプローチを試すのがおすすめです。

- 辞めたい理由を整理する

- 職場の上司や同僚に状況を相談する

- 部署の変更を申請する

- 在職中に次の職場を見つける

- 自分の職歴とスキルを棚卸しする

退職願望が一時的なものか、それとも根深い問題が原因なのか見極めるべきです。

転職するのは辞めたいと思う理由を分析してからでも遅くないので、転職を視野に入れる前に現在の職場で改善できる要素がないか検証しましょう。

1.辞めたい理由を整理する

まず、なぜ職場を離れたいと感じているのか、その理由を書き出してみましょう。

「漠然とした不満」では、効果的な解決策を見つけられません。

スマートフォンのメモアプリや紙を使って、思いつく限り「辞めたいと思った理由」をざっくりと並べてみましょう。

- 収入面での不満

- 職場の人間関係における問題

- 夜間勤務の負担

など

辞めたいと思った理由に加えて、それぞれの要因について以下の要素も書き出しましょう。

- いつ頃から感じ始めたか

- どれくらい深刻な問題か

- 何かしらの被害はあるか

大切なのは、書き出した要因が「職場を変えなければ解決不可能な問題」なのか「現在の環境でも改善の余地がある問題」なのかを判別することです。

工場での仕事を辞めたい動機によっては、転職しなくても状況がよくなる可能性はあります。

業務に刺激を求めているなら他部署への配置転換を打診すれば、転職することなく新しい業務に携われるかもしれません。

同僚との関係性を深めたいなら、懇親会を企画したり積極的に参加することで、同一職場内でより深いつながりを構築する方法もあります。

給与面の改善を望むなら、昇進や資格習得によって昇給する可能性もあるでしょう。

問題を整理すれば、転職の必要性を見極められます。

解決可能な課題であれば、転職しない選択も見えてくるでしょう。

2.職場の上司や同僚に状況を相談する

退職動機が明確になったら、信頼関係のある上司や同僚に相談してみましょう。

一人で悩んでいても、解決の糸口は見つかりにくいからです。

第三者の視点を得ることで新たな解決策を発見したり、具体的なアドバイスを受けられる可能性があります。

相談相手としては、直接の上司や人事担当者、先輩職員などがいいでしょう。

社内の人であれば、あなたが退職することを避けたいと考える可能性があります。

辞められて困るなら、転職せずに解決できる方法を可能な範囲で提示してくれるかもしれません。

退職を考えていることとその背景を正直に伝えて、改善してもらえるか尋ねてみましょう。

相談する際は、感情的にならず具体的な課題を伝えることが大切です。

相談するときに、部署の異動願を出してもいいでしょう。

筆者の職場には、中途採用で入社した人の中に「やりたいことと違う」といって部署を変えてもらった人がいます。

労働条件や職場環境について相談し、改善の見込みがありそうなら留まり、改善が期待できないなら転職を検討しましょう。

3.資格を取得する

退職動機が給与の低さによる将来不安であれば、資格習得がおすすめです。

資格を習得すれば、転職しなくても昇給の可能性があったり、転職活動においても有利に働く場合があります。

企業によっては「資格手当」を支給しており、資格を保有するだけで毎月の給与が増額されます。

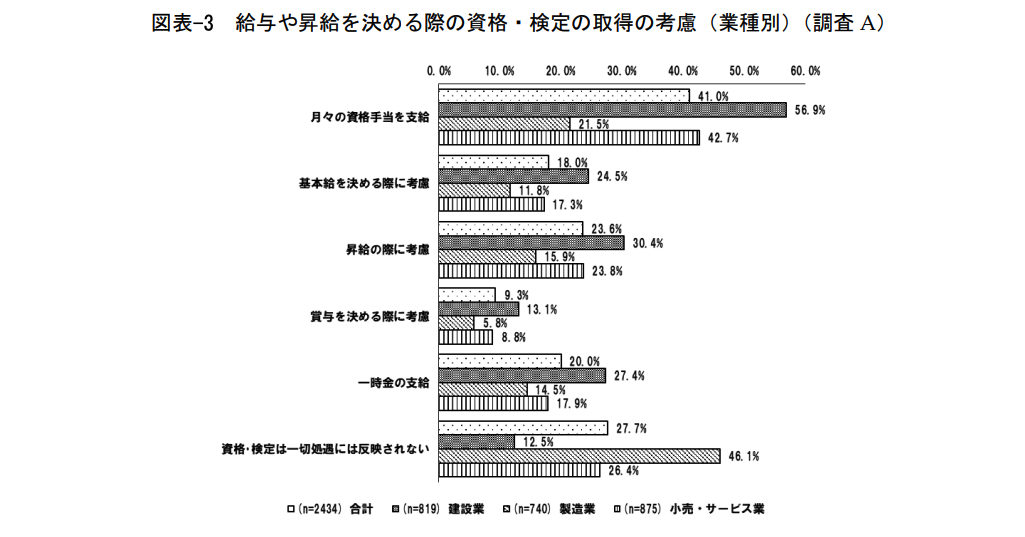

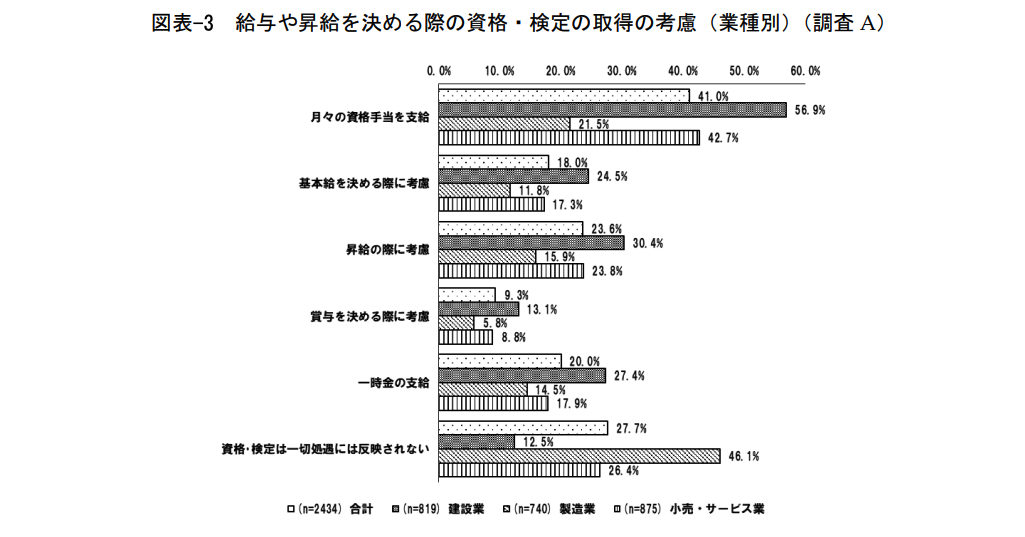

厚生労働省の「資格・検定等の人員配置、昇格及び賃金への反映状況等に係る実態調査」によると、2,434企業のうち約73%が給与や昇給に資格を考慮しているようです。

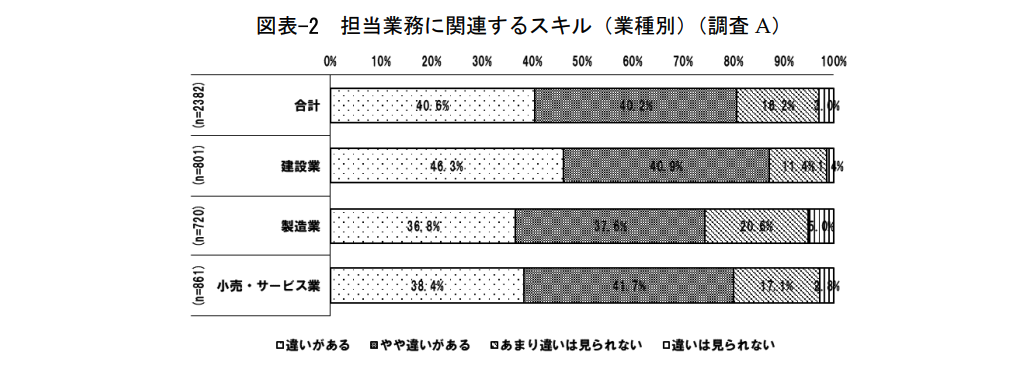

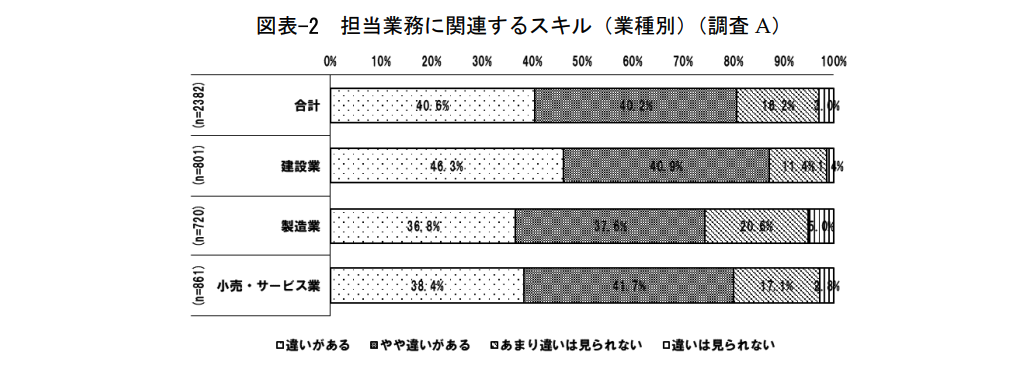

能力に関しては、約80%が「資格保有者と非保有者でスキルに差がある」と回答しています。

現在の職場に残る場合と転職する場合、どちらでも有利に働くため、給与に不満があるなら資格を習得しましょう。

ただし、習得する資格は、残るか転職するかによって変わります。

現在の工場勤務を継続する場合なら職場で活用できる資格を、転職を考えている場合は転職希望業種に適した資格を習得しましょう。

筆者が勤務している造船所では、未経験から転職するためにフォークリフト操縦士やクレーン操縦士などを独自に習得してきた同僚がいます。

とくにデメリットはないので、現状を変えるためにも資格習得を検討しましょう。

4.工場勤務を続けながら転職先を探す

どうしても状況が改善されない、または改善の見込みがない場合は、現在の工場で勤務しながら転職先を探しましょう。

無職期間を作らずに済むため、経済的な不安を抱えることなく転職活動に集中できます。

無収入の状態が続くと、焦りから正しい判断ができなくなってしまうでしょう。

結果として、現在より待遇が劣る企業に転職することになるかもしれません。

転職を成功させるためにも工場勤務は継続して、焦ることなく転職活動に専念できる環境を整えておきましょう。

>>参照:厚生労働省 資格・検定等の人員配置、昇格及び賃金への反映状況等に係る実態調査

5.自分の職歴とスキルを棚卸しする

転職活動では、工場勤務の経験をどのように活用できるかを整理しておきましょう。

あらかじめ整理しておけば、応募する企業で過去の経験がどのように活用できるか見えてくるため、面接官にアピールしやすくなります。

業種が異なる企業であっても、これまで行ってきた改善の提案や後輩へ指導した経験は活用できるはずです。

また、20代前半であれば学生時代の経験も活きるので、職場だけでなく学生時代に経験したことも棚卸ししましょう。

面接では退職理由を前向きに説明し、新しい職場での成長意欲をアピールすれば、面接官にいい印象を与えられるはずです。

転職先探しや面接への準備を整えるためにも、過去の経験を棚卸ししておきましょう。

転職先を探すなら転職エージェントがおすすめ

工場勤務を辞めたいと考えているなら、転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントを利用すれば、無料で転職活動をサポートしてくれます。

工場勤務からの転職では、自分のスキルや経験をどのようにほかの業界でアピールすればよいかわからないケースが多いです。

転職エージェントのキャリアアドバイザーは、工場勤務で培った責任感や継続力、チームワークなどの強みを他業界向けにアピールする方法を教えてくれます。

昔、筆者が転職したくて登録した転職エージェントでは、以下のサポートを受けられました。

- どのような業種が向いてそうか教えてくれた

- 面接の練習に付き合ってくれた

- 面接官の傾向を教えてくれた

- 履歴書の添削

また、転職エージェントには一般公開されていない非公開求人があります。

転職サイトで探しても見つからない優良企業の求人情報を紹介してもらえるため、転職の選択肢が大幅に広がるはずです。

まずは大手転職エージェント2〜3社に登録して、キャリアアドバイザーに相談してみることから始めましょう。

以下の3社は無料なので、すべて登録しておきましょう。

工場勤務を辞めたい人が抱えやすい6つの悩み

工場勤務を辞めたいと感じている人の多くは、転職に関する不安や疑問を抱えています。

とくに多いのが、以下の6つです。

- 工場勤務を辞めたい人が抱えやすい悩み

- 勤続年数が短くても転職していい?

- 今の仕事で経験した業務が他の仕事で通用する?

- 自分に向いている仕事がわからない

- 待遇が悪くなったらどうしよう

- 面接で退職(転職)理由を聞かれたときはどうしよう

それぞれの悩みについて、対処法を知っておきましょう。

1.勤続年数が短くても転職していい?

勤続年数が短くても、転職することは問題ありません。

現在の日本では少子高齢化の影響により、多くの企業が若い人材を積極的に求めています。

20代であれば、成長意欲や新たな知識・スキルを吸収する力に期待できるので、採用されやすいです。

なので、勤続年数の短さは気にせず、転職活動を始めましょう。

転職先を探す前に、以下の項目から自分を分析して、自分にあう業種を探しましょう。

- 重視すること(収入・休日・安定性など)

- 興味関心

- 得意なこと・苦手なこと

- これまでの経験

など

自分にあっている業種なら、長続きするでしょう。

今の仕事で経験した業務が他の仕事で通用する?

工場勤務で培った経験は、似たような業種であれば通用する可能性があります。

たとえば、フォークリフト運転手の資格は、工場だけでなく物流でも活用可能です。

しかし、転職において武器になるのは、仕事で得た経験だけではありません。

20代前半と若いなら、学生生活で身につけた責任感や集中力、チームワークといった性格面も、強みとなります。

また、趣味で取り組んでいることや資格取得への努力、地域活動での経験なども転職時にアピールポイントになるでしょう。

前述した自己分析では、自分の経験を工場勤務に限定せず、学生時代やプライベートなどさまざまな角度から自己分析を行うのがおすすめです。

先ほど紹介した転職エージェントに相談すれば、客観的な視点で強みを見つけてもらえるでしょう。

なので、今の仕事の経験が活かせるかは気にせず、転職活動を始めましょう。

自分に向いている仕事がわからない

社会人経験が浅い20代前半では、自分にどのような仕事が向いているかわからないのは自然なことです。

ここでも、前述の自己分析が役に立ちます。

- 重視すること(収入・休日・安定性など)

- 興味関心

- 得意なこと・苦手なこと

- これまでの経験

など

たとえば、単純作業が苦痛でなかった人は、データ入力や事務作業が向いているかもしれません。

プラモデルの作成やDIYなど、細かい作業が得意な人は検査業務やメンテナンス業務などに向いている可能性があります。

また、転職サイトの適職診断ツールや、厚生労働省の職業情報提供サイトを利用して、自分がどのような業種に向いているか診断するのもいいでしょう。

試しに、筆者が行ったところ、技術職・Web関連職が向いているようです。

転職後に辞めたいと思わないためにも、適職診断ツールや厚生労働省の職業情報提供サイトで、自分にあっている業種を探しましょう。

待遇が悪くなったらどうしよう

求人に応募する前に、以下の項目を確認しておきましょう。

- 給与

- 福利厚生

- 残業時間

- 昇給

- 支給実績

など

また、転職エージェントを活用すれば、企業の内部情報や実際の待遇について詳しく教えてもらえる場合もあります。

転職エージェントは企業との交渉も代行してくれるため、給与面での条件交渉も安心して任せられるでしょう。

さらに、転職前に現在の年収や福利厚生を整理し、最低限確保したい条件を明確にしておくことも大切です。

転職は必ずしも待遇向上につながるとは限りませんが、しっかり準備と情報収集を行っておけば、納得できる条件での転職を実現できるでしょう。

面接で退職(転職)理由を聞かれたときはどうしよう

面接で退職理由を聞かれたときは、正直に答えましょう。

工場勤務を辞めたい理由があるからこそ転職を考えているわけですから、その理由を隠す必要はありません。

下手に誤魔化すと面接での受け答えに矛盾が生まれてしまい、面接官に悪い印象を与えてしまいます。

なので、嘘をついたり取り繕ったりせず、ありのままを伝えましょう。

ただし、単に職場への不満を述べるだけではなく、転職を考えた具体的なエピソードも合わせて伝えるべきです。

たとえば、以下のように前向きな理由として表現しましょう。

- 単調な作業に物足りなさを感じ、より創造性を発揮できる仕事に挑戦したい

- 夜勤による体調管理の難しさから、規則正しい生活ができる環境で働きたい

- 1人作業ではなく、チームで連帯感を持って働きたい

など

大切なのは、前職での経験を否定するのではなく、新しい環境でどのような成長を目指したいかを明確に伝えることです。

面接官は転職理由から、その人の価値観や仕事への取り組み姿勢を判断しています。

工場勤務で学んだことを活かしながら、なぜ新しい職種や会社を選んだのかをしっかり説明できれば、面接で好印象を与えられるでしょう。

まとめ:工場勤務を辞めたい理由はさまざま

工場勤務を辞めたいと感じる理由はさまざまで、人によって異なるものです。

しかし、感情に任せて転職してしまうと、不満が解消されないだけでなく悪化する可能性もあります。

まずは、辞めたいと思った本当の理由を洗い出して、その理由は転職しないと改善されないのか考えてみましょう。

今の職場に残ったところで改善されなさそうなら、転職活動を始めるのがおすすめです。

転職に不安があるなら、転職エージェントを利用しましょう。

転職エージェントなら、サポートを受けつつ転職活動に専念できます。

以下3つの転職エージェントがおすすめです。

いずれも無料で利用可能なので、気軽に複数の転職エージェントに登録してみましょう。

コメント